Qualitätsmanagement für Studium und Lehre

Ein zentrales Anliegen der Julius-Maximilians-Universität ist die Sicherung und Förderung der Qualität in Studium und Lehre. Diese ist bedingt sowohl durch individuelle als auch fachkulturelle Ansprüche und Gegebenheiten, multidimensionale Faktoren wie beispielsweise Kompetenzen der Studierenden und Lehrenden, organisatorische Rahmenbedingungen und nicht zuletzt ständigen Wandel. Daher bedarf es der kontinuierlichen Verständigung mit allen Akteuren über Qualität. Die Universität Würzburg hat ein Qualitätsmanagementsystem eingerichtet, das hierfür Raum und Rahmen gibt, Beteiligung und Kontinuität sicherstellt, in Kreisläufen organisiert ist und damit verbindliche Maßnahmenableitung ermöglicht.

Der Hauptfokus des Qualitätsmanagements an der Universität Würzburg liegt auf den Studiengängen, die in affinen Fachclustern organisiert werden. Die Bewertung ihrer Qualität setzt sich aus Beiträgen verschiedener Akteure zusammen und ergibt in der Summe eine ausgewogene Gesamtschau.

In den Qualitätskreisläufen auf Studiengangebene wird im Rahmen der Studienfächer die Perspektive aller in der folgenden Abbildung aufgeführten Gruppen berücksichtigt.

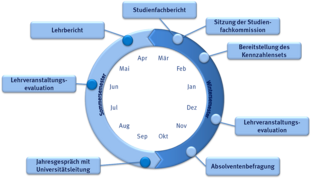

Um die Qualität der Studiengänge sowie der Studienorganisation stets im Blick zu haben und schnell auf kritische Angelegenheiten reagieren zu können, setzt die Universität Würzburg auf ein jährliches Monitoring auf Studiengangebene. Dabei durchläuft ein Studiengang einen Qualitätskreislauf, in dem zunächst Ergebnisse aus verschiedenen Befragungen, Statistiken und Rankings, qualitative Darlegungen aus dem Berichtswesen sowie Abmachungen aus dem Fakultätsgespräch mit der Universitätsleitung zusammengetragen werden. Die mindestens einmal im Jahr tagende Studienfachkommission nimmt diese Ergebnisse sowie weitere Hinweise, zum Beispiel aus Gesprächen mit den Studierenden als Grundlage, um sich über die Qualität der Studiengänge ihres Zuständigkeitsbereichs zu beraten und Weiterentwicklungen anzustoßen. Im Studienfachbericht werden die vereinbarten Maßnahmen festgehalten und der Stand ihrer Umsetzung von der Studienfachkommission überprüft. Falls diese Maßnahmen zu wesentlichen Änderungen eines Studiengangs führen, greift der gleichnamige Prozess, für den genaue Schritte und Verantwortlichkeiten definiert sind.

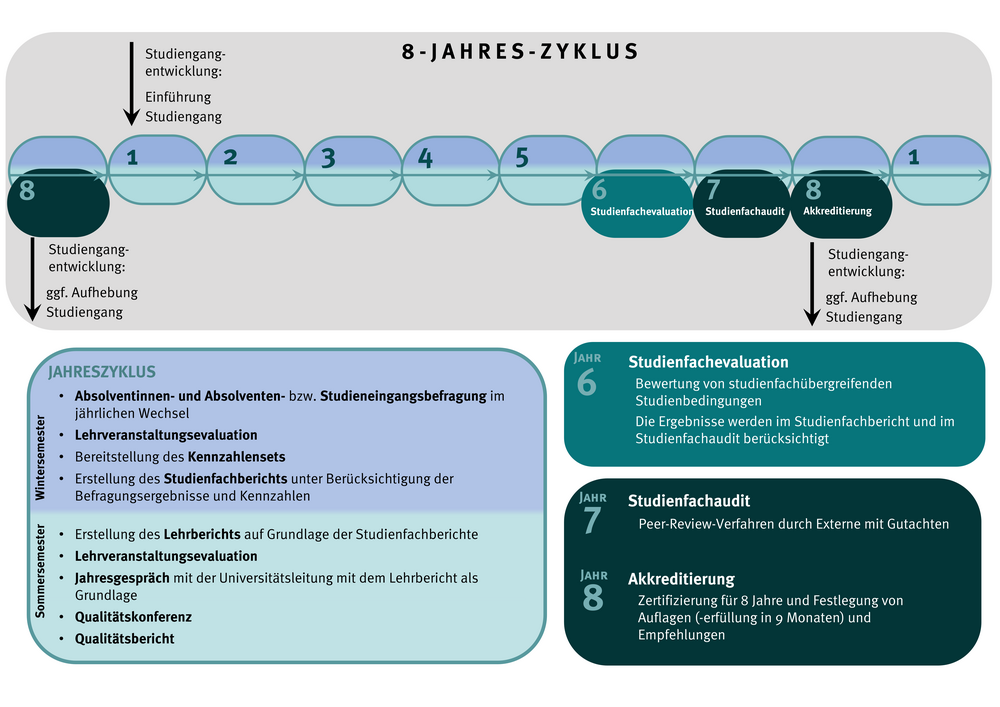

Innerhalb eines Turnus von acht Jahren wird das jährliche Studiengangmonitoring durch drei weitere Elemente der Qualitätsentwicklung ergänzt. Im Rahmen der Studienfachevaluation werden die Studierenden umfassend über die Organisation und die Durchführung der Studiengänge befragt. In Ergänzung zur Lehrveranstaltungsevaluation bewerten die Studierenden dabei auch übergreifende Aspekte von Studium und Lehre wie Beratung und Betreuung sowie Prüfungsorganisation.

Die Ergebnisse und Maßnahmen aus dieser Befragung dienen zusammen mit dem Kennzahlenset des jährlichen Studiengangsmonitorings als Grundlage für ein Studienfachaudit. Im Mittelpunkt dieses Instruments steht die Begutachtung durch eine Gutachtergruppe, die sich aus externen Vertreterinnen und Vertretern der Fachwissenschaft, der Berufspraxis und der Studierenden zusammensetzt.

Nach Eingang des Abschlussberichtes der Gutachtergruppe und einer Stellungnahme des Faches wird in der Präsidialkommission für Qualität in Studium und Lehre über die Ergebnisse des Studienfachaudits sowie anhand weiterer Daten und Informationen zu den Qualitätskriterien für Studiengänge beraten und eine Beschlussempfehlung über verbindliche Auflagen und Empfehlungen sowie zur (Re-)Akkreditierung der betrachteten Studiengänge ausgesprochen.

Die bzw. der Vorsitzende der Kommission (ein Mitglied der Universitätsleitung) spricht dann im Namen der Universitätsleitung – mit oder ohne Auflagen und Empfehlungen – die für acht Jahre geltenden Akkreditierungen aus. Auflagen sind innerhalb von neun Monaten zu erfüllen. Wird eine Auflage nicht erfüllt, wird die (Re-)Akkreditierung zurückgezogen. Ziehen für einen Studiengang ausgesprochene Auflagen wesentliche Änderungen an dessen Studien- und Prüfungsordnung nach sich, wird dem Prozess entsprechend verfahren.

Dem 8-Jahres-Zyklus liegt die Überlegung zugrunde, dass die Universität Würzburg – abweichend von den für Programm(re)akkreditierungen geltenden Zyklen – die Qualität ihrer Studiengänge in jedem Jahr überprüft, eventuelle Fehlentwicklungen entdeckt und zeitnah mit Maßnahmen reagieren kann. Da darüber hinaus alle Studiengänge im sechsten Jahr über die Studienfachevaluation umfassend evaluiert und im siebten Jahr im Rahmen des Studienfachaudits unter Einbeziehung externer Expertise vertieft begutachtet werden, bevor im achten Jahr die Entscheidung über die interne Akkreditierung fällt, werden gründliche Untersuchungen der Studiengänge im Prinzip alle sechs Jahre vorgenommen. Um ausreichend Zeit für die Entwicklung der Studiengänge zu geben, aber auch, um Ressourcen auf Seiten der Fakultäten und Fächer sowie der Verwaltung planvoll einzusetzen, hat sich die Universität darauf verständigt, für das Verfahren der internen Akkreditierung acht Jahre anzusetzen. Daraus ergeben sich durchschnittlich drei bis vier Studienfachaudits pro Jahr und ebenso viele Studienfachevaluationen.