Rehe bremsen die Baumvielfalt – auch im Licht

06.11.2025Auch in hellen Waldlücken verhindert Rehverbiss die natürliche Verjüngung vieler Baumarten. Forschende der Universität Würzburg zeigen, wie stark die Huftiere die Waldentwicklung beeinflussen.

In der aktuellen Ausgabe des Journal of Applied Ecology berichten Forschende der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU), dass Rehe die natürliche Regeneration von Laubwäldern deutlich stärker einschränken, als bislang angenommen. Das Team um Professor Jörg Müller hat in einem mehrjährigen Freilandexperiment gezeigt: Selbst wenn nach Störungen viel Licht in den Wald fällt, kann dieser Vorteil den selektiven Verbiss durch Rehe nicht kompensieren.

Verbiss verhindert positive Lichteffekte

Um die Anpassungsfähigkeit von Wäldern an den Klimawandel zu erhöhen, setzt die Forstpraxis zunehmend auf erhöhte Baumartenvielfalt. Offene Kronenlücken nach Störungen wie Stürmen oder Trockenperioden bieten vielen Baumarten dafür grundsätzlich ideale Bedingungen. „Wir konnten aber zeigen, dass der Einfluss der Rehe in diesen lichten Bereichen besonders groß ist“, so Ludwig Lettenmaier, Doktorand an der Universität Würzburg.

Universitätswald als Prototyp

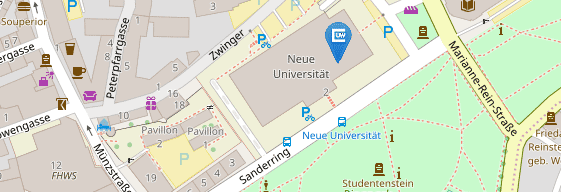

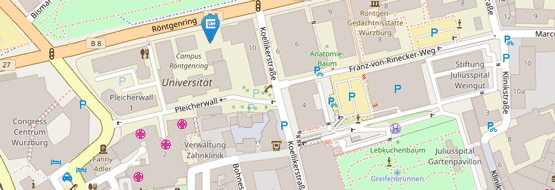

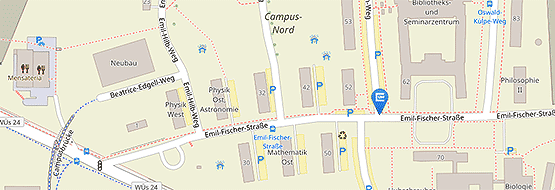

Durchgeführt wurde die Studie über einen Zeitraum von vier Jahren im Würzburger Universitätswald. Dazu legten die Forschenden jeweils eine eingezäunte und eine nicht eingezäunte Fläche von 36 Quadratmetern sowohl in künstlich geschaffenen Kronenlücken als auch in schattigen, geschlossenen Waldbereichen an.

Die Ergebnisse waren eindeutig: „Das zusätzliche Licht konnte auf den nicht eingezäunten Flächen den negativen Einfluss der Rehe nicht ausgleichen. Die Baumartenvielfalt glichen denen in den schattigen Arealen“, berichtet Lettenmaier.

Im Bereich bis 1,3 Metern Höhe – also dort, wo Rehe fressen – entwickelte sich zwar eine potenziell hohe Baumartenvielfalt. Durch den selektiven Fraß der Tiere schafften es aber nur sehr wenige Baumarten aus dieser kritischen Zone heraus. Dies führte unabhängig vom Licht zu einer Halbierung der Baumartenvielfalt.

Die Studie belegt, dass Rehe durch ihre geschmacklichen Vorlieben eine deutliche Homogenisierung der Waldverjüngung bewirken. Da die Rehdichte im Universitätswald typisch für viele bayerische Laubwälder ist, gehen die Forschenden davon aus, dass ähnliche Effekte großflächig auftreten.

Folgen für das Waldmanagement

Nach Störungen entscheidet die frühe Entwicklungsphase über die Zusammensetzung künftiger Waldbestände. „Wenn sich in den ersten Jahren vor allem wenig schmackhafte Arten durchsetzen, beeinflusst das die Baumartenzusammensetzung langfristig “, erklärt Jörg Müller, Lehrstuhlinhaber für Naturschutzbiologie und Waldökologie. „Wo sich Rehdichten nicht ausreichend kontrollieren lassen, sollten betroffene Flächen für mehrere Jahre eingezäunt werden, um das natürliche Potenzial für mehr Vielfalt zu nutzen.“

Die Ergebnisse liefern wichtige Hinweise für ein integratives Wildtier- und Waldmanagement. Sie zeigen zugleich, dass Licht und Verbiss nicht unabhängig voneinander betrachtet werden dürfen, wenn es um die Resilienz unserer zukünftigen Wälder geht.

Nächste Forschungsschritte

Im nächsten Schritt untersucht das Team, wie Rehverbiss und Lichtverhältnisse die Vegetation im Unterwuchs und zentrale Ökosystemfunktionen beeinflussen – etwa den Holzabbau, die mikrobielle Bodenatmung, Regenwurmpopulationen und die Vielfalt von Gliederfüßern.

Kooperationspartner und Förderung

An der Studie waren Forschende der Universität Würzburg, des German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle–Jena–Leipzig, der Universitäten Göttingen, Oslo und Zürich beteiligt.

Gefördert wurde die Arbeit durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE, Projekt MainPro) sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG-Forschergruppe BETA-FOR).

Originalpublikation

Ludwig Lettenmaier, Atle Mysterud, Oliver Mitesser, Christian Ammer, Torsten Hothorn, Simone Cesarz, Nico Eisenhauer, Daniel Kraus, Soumen Mallick, Jörg Müller, Kerstin Pierick: “Light and ungulate browsing interact in shaping future woody plant diversity through natural regeneration”; in Journal of Applied Ecology, 5 November 2025, doi: 10.1111/1365-2664.70211

Kontakt

Prof. Dr. Jörg Müller, Universität Würzburg, Lehrstuhl für Naturschutzbiologie und Waldökologie, Tel: +49 931 31-83378, E-Mail: joerg.mueller@uni-wuerzburg.de