Neuer Oberflächensupraleiter – der merkwürdigste seiner Art

20.11.2025In Platinbismut (PtBi₂) geschieht etwas Außergewöhnliches. Eine neue Studie des Exzellenzclusters ct.qmat zeigt: Obwohl PtBi₂ wie ein gewöhnlicher Kristall wirkt, verhalten sich die Elektronen beim Durchqueren anders als erwartet.

Bereits im Jahr 2024 konnte ein Forschungsteam des Würzburg-Dresdener Clusters und des IFW Dresden zeigen, dass die Ober- und Unterseite von Platinbismut supraleitend sind – Elektronen bilden also Paare und bewegen sich widerstandsfrei. Jetzt hat sich herausgestellt, dass diese Paarbildung anders funktioniert als bei allen bisher bekannten Supraleitern. Besonders spannend: An den Rändern der supraleitenden Flächen befinden sich Majorana-Teilchen, nach denen schon lange geforscht wird und die als fehlertolerante Qubits in Quantencomputern eingesetzt werden könnten.

Drei Schritte zu einem einzigartigen topologischen Supraleiter

Drei Eigenschaften machen die Supraleitung von PtBi₂ so einzigartig. Erstens: Einige Elektronen sind auf die obere und untere Materialoberfläche beschränkt. Das ist eine sogenannte topologische Eigenschaft von PtBi₂, die aus den Wechselwirkungen zwischen Elektronen und der regelmäßig geordneten Atomstruktur entsteht. Entscheidend ist: Topologische Eigenschaften sind robust – sie lassen sich nur ändern, wenn man die Symmetrie des gesamten Materials verändert, etwa durch eine geänderte Kristallstruktur oder ein elektromagnetisches Feld.

In PtBi₂ ergänzen sich die auf die Oberseite beschränkten Elektronen mit denen auf der Unterseite – unabhängig davon, wie viele Atomlagen dazwischen liegen. Würde man den Kristall in zwei Hälften schneiden, würden auch die neuen Ober- und Unterseiten automatisch wieder komplementäre, oberflächengebundene Elektronen aufweisen.

Zweitens: Bei tiefen Temperaturen schließen sich diese Oberflächenelektronen zu Paaren zusammen und können sich ohne Widerstand bewegen. Die übrigen Elektronen bleiben ungepaart und verhalten sich weiterhin normal. PtBi₂ ist somit ein natürliches Supraleiter-Sandwich – mit supraleitenden Oberflächen und einem normalen metallischen Inneren.

Die topologischen Eigenschaften dieser Oberflächenelektronen machen PtBi₂ zu einem topologischen Supraleiter. Nur wenige Materialien gelten bislang als Kandidaten für eine intrinsische topologische Supraleitung – für keines davon gibt es jedoch so überzeugende experimentelle Belege wie für PtBi2.

Drittens: Neue, außergewöhnlich hochauflösende Messungen aus dem Labor von Dr. Sergey Borisenko am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung (IFW Dresden) zeigen, dass nicht alle Oberflächenelektronen gleichermaßen Elektronenpaare bilden. Überraschenderweise verweigern sich Elektronen, die sich entlang sechs symmetrischer Richtungen bewegen, dieser Paarbildung konsequent. Diese Richtungen spiegeln die dreifache Rotationssymmetrie wider, mit der die Atome an der Oberfläche des Materials angeordnet sind.

In herkömmlichen Supraleitern paaren sich alle Elektronen, unabhängig von ihrer Bewegungsrichtung. Manche unkonventionellen Supraleiter – etwa die für ihre hohen Übergangstemperaturen bekannten Kuprate – zeigen eine eingeschränktere Paarbildung mit vierfacher Rotationssymmetrie. PtBi₂ ist der erste Supraleiter, der eine Paarbildung mit sechsfacher Rotationssymmetrie aufweist.

„Das haben wir noch nie gesehen. PtBi₂ ist nicht nur ein topologischer Supraleiter – auch die Elektronenpaarung, die diese Supraleitung ermöglicht, unterscheidet sich grundlegend von allen anderen bekannten Supraleitern“, sagt Borisenko. „Wir wissen bislang nicht, wie diese Paarung genau zustande kommt.“

Ränder fangen schwer fassbare Majorana-Teilchen ein

Die neue Studie zeigt außerdem, dass PtBi₂ einen neuen Weg eröffnet, um die lang gesuchten Majorana-Teilchen zu erzeugen.

„Unsere Berechnungen belegen, dass die topologische Supraleitung in PtBi₂ automatisch Majorana-Teilchen hervorbringt, die an den Rändern des Materials gefangen sind. In der Praxis könnten wir künstlich Stufenkanten im Kristall erzeugen, um so viele Majoranas zu erzeugen, wie wir wollen“, erklärt Prof. Jeroen van den Brink, Direktor des Instituts für Theoretische Festkörperphysik am IFW Dresden und Gründungsmitglied des Würzburg-Dresdner Exzellenzclusters ct.qmat.

Ein Paar aus zwei Majorana-Teilchen verhält sich wie ein einzelnes Elektron – getrennt jedoch sind sie etwas völlig anderes. Dieses Prinzip der „geteilten Elektronen“ bildet die Grundlage des topologischen Quantencomputings, das darauf abzielt, stabilere Qubits zu entwickeln. Die räumliche Trennung der Majorana-Paare schützt sie vor Störungen und Fehlern.

Nach der Entdeckung der einzigartigen Supraleitung von PtBi₂ und der damit verbundenen Majorana-Teilchen geht es nun darum, sie gezielt zu steuern. Wird das Material beispielsweise dünner, verändert sich die nichtsupraleitende „Sandwichfüllung“ und kann sich von einem leitenden Metall in einen Isolator verwandeln. Dadurch würden die nichtsupraleitenden Elektronen die Nutzung der Majoranas als Qubits nicht mehr beeinträchtigen. Alternativ lässt sich durch das Anlegen eines Magnetfelds die Energie der Elektronen verschieben, sodass sich die Majorana-Teilchen etwa von den Rändern zu den Ecken des Materials bewegen könnten.

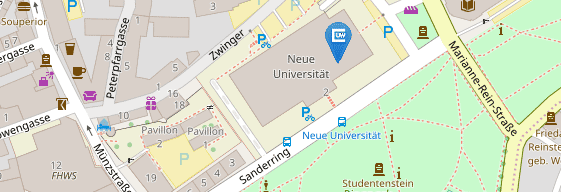

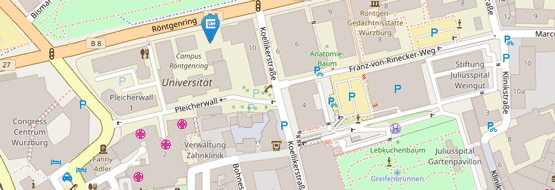

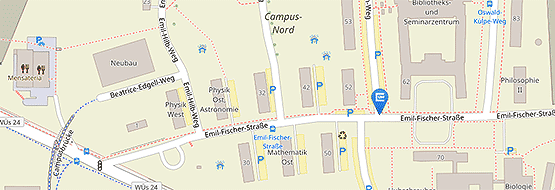

Exzellenzcluster ct.qmat

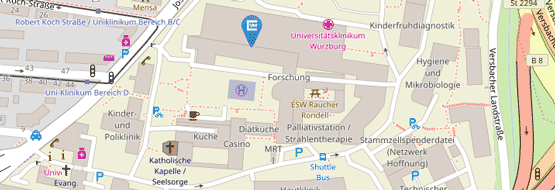

Der Exzellenzcluster ct.qmat – Complexity and Topology in Quantum Matter (Komplexität und Topologie in Quantenmaterialien) wird seit 2019 gemeinsam von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und der TU Dresden getragen. Fast 400 Forschende aus mehr als 30 Ländern und von vier Kontinenten erforschen topologische Quantenmaterialien, die unter extremen Bedingungen wie ultratiefen Temperaturen, hohem Druck oder starken Magnetfeldern überraschende Phänomene offenbaren. Der Exzellenzcluster wird im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert – als einziger bundeslandübergreifender Cluster in Deutschland.

Publikation

Topological nodal i-wave superconductivity in PtBi₂. S. Changdar, O. Suvorov, A. Kuibarov, S. Thirupathaiah, G. Shipunov, S. Aswartham, S. Wurmehl, I. Kovalchuk, K. Koepernik, C. Timm, B. Büchner, I. Cosma Fulga, S. Borisenko, J. van den Brink. Nature (2025), DOI: 10.1038/s41586-025-09712-6

Kontakt

Katja Lesser, Pressesprecherin & Leitung Kommunikation Exzellenzcluster ct.qmat, Tel. +49 351 463 33496, katja.lesser@tu-dresden.de