Mit Gecko-Technik den Weltraum entrümpeln

14.08.2025Alte Satelliten und Trümmerteile stellen im Weltraum eine Gefahr für die Raumfahrt dar. Ein internationales Forschungsteam mit Würzburger Beteiligung arbeitet an einem Satelliten, der aufräumt – mit Inspiration aus dem Tierreich.

1957 schickte die ehemalige Sowjetunion den ersten Satelliten in den Weltraum. Auf Sputnik 1 folgten seitdem an die 20.000 weitere. Während der Pionier beim nur wenige Monate später erfolgten Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühte, verbleiben viele seiner Nachfolger auch weit nach ihrem Dienstende als Weltraumschrott in der Erdumlaufbahn.

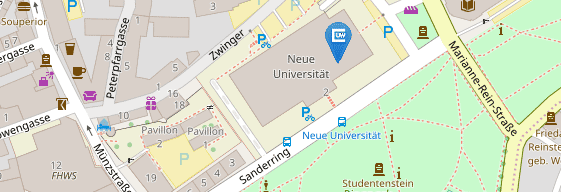

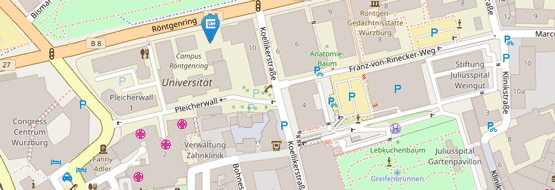

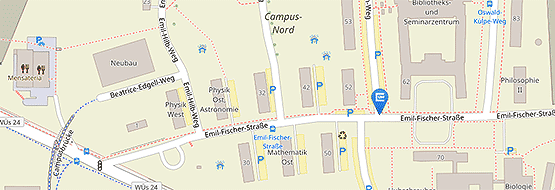

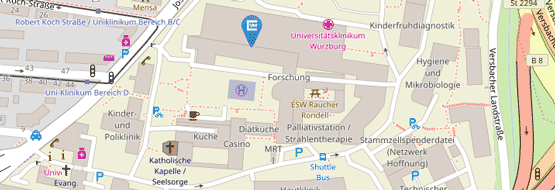

Erst Mitte der 1990er-Jahre entstand ein Bewusstsein für das Problem, erste Tests zu Aufräumversuchen folgten in den 2000ern, führten aber noch nicht zu praktischen Missionserfolgen im Orbit. Ein internationaler Forschungsverbund will die Entrümpelung des Weltraums nun durch innovative Technologien voranbringen. Mit dabei ist auch die Professur für Raumfahrtinformatik und Satellitensysteme, geleitet durch Professor Mohamed Khalil Ben-Larbi, an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU).

Die Europäische Union fördert das Projekt “gEICko: GEcko based Innovative Capture Kit for uncooperative and unprepared Orbital assets” im Rahmen von EIC Pathfinder mit insgesamt vier Millionen Euro. Davon gehen knapp 700.000 nach Würzburg.

Komplettiert wird gEICKo durch die Technische Universität Berlin, die Universität Padua (Italien), das Tecnico in Lissabon (Portugal), das Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik (EMI) und das spanische Solar-Unternehmen DHV Technology.

Weltraumschrott als Gefahr für die Raumfahrt

Über 50.000 Schrottobjekte mit einer Mindestgröße von zehn Zentimetern gibt es aktuell im Weltraum. Es handelt sich um ausrangierte Satelliten und Trümmerteile, entstanden bei Explosionen oder Kollisionen. Diese Objekte gefährden neben intakten Satelliten auch Raumfahrtprojekte, die Internationale Raumstation ISS musste etwa schon mehrfach kleinere Ausweichmanöver vornehmen, um Zusammenstöße zu verhindern.

„Durch die Kommerzialisierung der Raumfahrt gelangen immer mehr Satelliten in den Orbit. Durch Explosionen und Kollisionen würde außerdem selbst dann immer mehr Müll entstehen, wenn wir morgen mit der Raumfahrt komplett aufhören würden“, weiß Khalil Ben-Larbi.

Den außerirdischen Müllberg aufzuräumen, ist allerdings eine hochkomplexe und teure Angelegenheit. Bis heute ist es nicht gelungen, ein sogenanntes Docking mit einem unkooperativen Objekt – also etwa einem ausgedienten und nicht mehr steuerbaren Satelliten – im Orbit durchzuführen. Erste Test zeigen jedoch, dass die Technologie in Reichweite rückt.

Potenzielle Ziele einer Aufräumaktion werden dabei vor allem nach zwei Kriterien priorisiert: Größe und Umlaufbahn. Auch im Weltraum gibt es nämlich Hauptverkehrsadern, auf denen die Kollisionsgefahr entsprechend hoch ist. Kommt es dort zum Zusammenprall, sind die Folgen besonders gravierend, da die entstehenden Trümmerteile mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere operative Satelliten gefährden.

Kompliziertes Rendezvous

Als Rendezvous und Docking bezeichnet man in der Raumfahrt den Vorgang, wenn sich zwei Objekte im Weltraum annähern und schließlich eine physische Verbindung aufbauen. Solche Manöver sind selbst dann komplex, wenn beide Parteien miteinander kooperieren und kommunizieren, etwa beim Docking von Raumkapseln an der ISS. Ungleich schwieriger wird es, wenn ein Objekt orientierungslos im All treibt und grundsätzlich überhaupt nie für ein solches Manöver konzipiert war.

„Die Aufgabe ist es, ein erfolgreiches Docking mit einem Objekt durchzuführen, dessen Lage wir nur über unsere eigenen Instrumente feststellen können, das womöglich unkontrolliert taumelt und keine Bauteile besitzt, die speziell für ein Docking gedacht sind“, erklärt Ben-Larbi.

Wie also gelingt das Docking? Mit abgeschossenen Netzen oder Harpunen hätte man nur eine begrenzte Anzahl an Versuchen. Ein Greifarm müsste erstmal eine passende Stelle finden, wäre außerdem komplex und teuer.

Die Lösung: Gecko-Materialien.

Inspiration aus dem Tierreich

Das Team will ein Andocksystem entwickeln, das später in einem Satelliten eingesetzt werden kann, und dieses mit einer speziellen Kontaktfläche versehen. Die Kontaktfläche wird mit den Gecko-Materialien beschichtet.

Dabei handelt es sich um Silicone mit speziell strukturierten Oberflächen. Treffen sie mit passendem Tempo und im richtigen Winkel auf ein möglichst glattes Gegenstück, etwa die Solarpaneele eines ausrangierten Satelliten, bleiben sie haften. Grundlage dafür sind die sogenannten van-der-Waals-Kräfte. Diese molekularen Anziehungskräfte machen sich auch Geckos zu Nutze, um an Wänden oder Decken zu haften.

Der Chaser, also der aufräumende Satellit, dockt über diese Kontaktfläche am Zielobjekt an und verändert anschließend dessen Umlaufbahn so, dass dieses mit der Zeit entweder wieder in die Erdatmosphäre eintritt und verglüht oder in einem Friedhofsorbit landet, wo es keine Gefahr mehr darstellt.

Gehirn des Satelliten entsteht in Würzburg

Die Würzburger Forschenden werden zum einen mit den Gecko-Materialien arbeiten und sie an die besonderen Anforderungen im Weltraum anpassen. Dabei erproben sie Oberflächeneigenschaften sowie unterschiedliche Anordnungen und Formen von Strukturen innerhalb der Materialien, um eine stabile Balance zwischen Haftkraft und mechanischer Belastbarkeit zu erreichen – selbst bei verstaubten oder gealterten Zieloberflächen.

Außerdem befasst sich das Team um Khalil Ben-Larbi mit Steuerung, Navigation und Regelung des Satelliten – sozusagen mit seinem Gehirn.

„Zunächst müssen wir das Zielobjekt ausfindig machen, dann ansteuern und schließlich andocken. Gerade die finale Annäherung, der final approach, ist sehr komplex. Winkel und Tempo müssen für eine geplante und kontrollierte Kollision genau abgestimmt sein, schließlich wollen wir auf keinen Fall weiteren Müll verursachen“, so Ben-Larbi.

Erweist sich ein direktes Andocken als nicht möglich, hat der Satellit noch ein Ass im Ärmel: Gecko-Materialien sollen auch auf einer Leine angebracht werden. Wie bei der Zunge eines Chamäleons könnte diese auf das Zielprojekt geworfen werden und so die Verbindung herstellen.

Gecko-Satellit spart Kosten

Ein großer Vorteil der Gecko-Satelliten soll in ihren vergleichsweise günstigen Kosten liegen. Die Technik wäre auf kleinen Satelliten einsetzbar, was sowohl in der Entwicklung als auch bei einem Raketenstart Geld spart.

„Der Schlüssel für die niedrigen Kosten liegt im einfachen Design und der geringen Komplexität. Dadurch werden weniger Komponenten benötigt. Das reduziert nicht nur den Entwicklungsaufwand, sondern auch die Gesamtmasse des Systems“, erklärt Ben-Larbi.

Bevor die Geckos das All aufräumen, werden noch einige Jahre vergehen. Am Ende der dreijährigen Förderperiode soll ein funktionsfähiger Prototyp des Dockingmechanismus stehen. Anschließend könnten weitere Förderungen folgen. „Ich hoffe, dass die Gecko-Satelliten mit diesem Mechanismus in etwa zehn Jahren einsatzbereit sein werden“, ist Khalil Ben-Larbi optimistisch.

Kontakt

Prof. Dr.-Ing. Mohamed Khalil Ben-Larbi, Institut für Informatik, Universität Würzburg, Tel: +49 931 31-81511,E-Mail: khalil.ben-larbi@uni-wuerzburg.de