Molekularer Herzatlas zeigt Wege zur besseren Heilung nach Infarkt

04.11.2025Nach einem Herzinfarkt entsteht Narbengewebe. Forschende aus Würzburg und Freiburg zeigen mit einem molekularen Herzatlas, wie Zellen daran mitwirken – und wie sich Heilung gezielt fördern ließe.

Im Laufe der Evolution hat unser Herz die Fähigkeit zur Regeneration weitgehend verloren. Unsere Vorfahren kannten keine Herzinfarkte, entstehen sie doch vor allem durch ungesunde Ernährung, Übergewicht und andere moderne Risikofaktoren.

Kommt es zu einem Herzinfarkt, entsteht im Verlauf der Heilung Narbengewebe im Herzen. Dieses stabilisiert zwar das Organ, bei übermäßiger Bildung verliert das Herz aber an Pumpkraft, da funktionsfähige Herzmuskelzellen verloren gehen. Das kann langfristig zu Herzschwäche oder Herzversagen führen.

Zellatlas liefert Anhaltspunkte für bessere Heilung nach Herzinfarkt

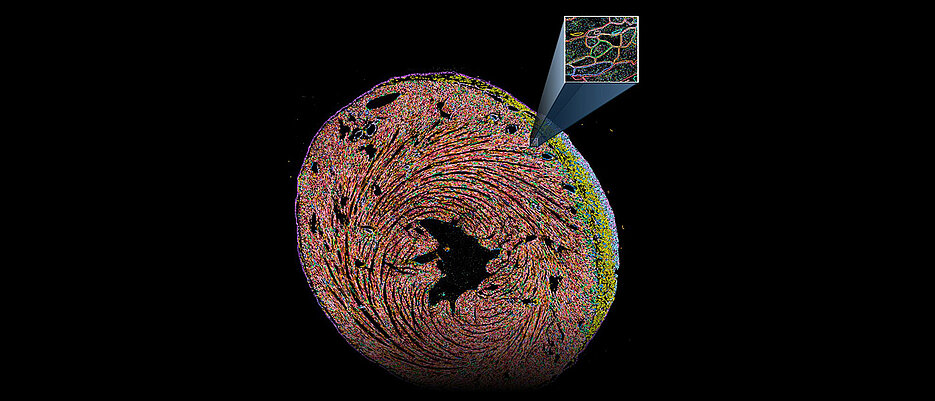

Damit die Heilung gelingt, müssen viele Zelltypen präzise zusammenarbeiten und ihre Aktivitäten über Raum und Zeit koordinieren. Diese komplexen Abläufe konnte das Forschungsteam nun durch einen molekularen Atlas des Herzens mit räumlicher und zeitlicher Auflösung nach einer Verletzung sichtbar machen.

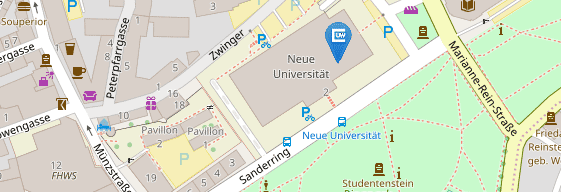

„Unser molekularer Zellatlas zeigt, wie verschiedene Zelltypen bei der Herzreparatur miteinander kommunizieren und die Heilung steuern“, erklärt Professor Dominic Grün, Leiter des Lehrstuhls für Computational Biology of Spatial Biomedical Systems und Direktor am Institut für Systemimmunologie der Universität Würzburg. „Er bietet eine wichtige Grundlage für künftige Studien, um übermäßige Narbenbildung nach einem Herzinfarkt zu verhindern und die Pumpfunktion des Herzmuskels aufrechtzuerhalten.“

Das Team kombinierte modernste Analysemethoden – Einzelzell-RNA-Sequenzierung und räumliche Transkriptomik – und entdeckte dabei: Bestimmte Immunzellen, sogenannte Makrophagen, steuern die Bindegewebszellen und verhindern so übermäßige Narbenbildung. „Dieses Wissen eröffnet neue Möglichkeiten, die Heilung des Herzens gezielt zu fördern, etwa durch die Aktivierung spezifischer Signalwege“, sagt Dr. Andy Chan, Hauptautor der Studie und Postdoc in der Gruppe von Dominic Grün.

Sonderforschungsbereich 1425

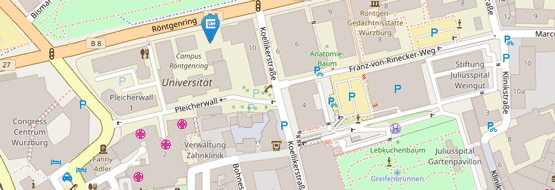

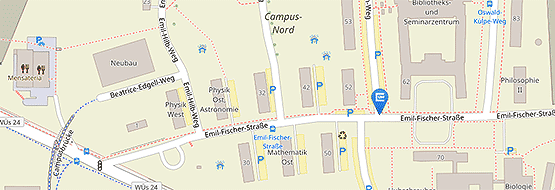

Die Studie wurde im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 1425 von einem Team aus Forschenden der Universität Würzburg und des Universitätsklinikums Freiburg durchgeführt.

„Der Sonderforschungsbereich 1425 hat sich die Entwicklung neuer Methoden zur Diagnose und Therapie von Herzkrankheiten zum Ziel gesetzt. Unser Fokus liegt darauf, die natürlichen Reparaturprozesse des Herzens zu nutzen, um bessere Narben zu bilden,“ fasst Professor Peter Kohl zusammen, und ergänzt: „Dies wird durch die neue Studie eindrucksvoll belegt“. Er ist Sprecher des Sonderforschungsbereichs1425 der Universität Freiburg und hat gemeinsam mit Dr. Franziska Schneider-Warme vom Universitätsklinikum Freiburg entscheidende Beiträge zu der Studie geleistet.

Originalpublikation

Andy Shing-Fung Chan, Joachim Greiner, Lisa Marschhäuser, Tomás A. Brennan, Stefanie Perez-Feliz, Ankit Agrawal, Helene Hemmer, Katrin Sinning, Jennifer Wing Lam Cheung, Zafar Iqbal, Alexander Klesen, Tamara Antonela Vico, Julieta Aprea, Ingo Hilgendorf, Thomas Seidel, Martin Vaeth, Eva A. Rog-Zielinska, Peter Kohl, Franziska Schneider-Warme & Dominic Grün: “ Spatiotemporal dynamics of the cardioimmune niche during lesion repair“; in Nature Cardiovascular Research, DOI: 10.1038/s44161-025-00739-6