Drohnen für die zivile Sicherheit

25.11.2025In einem Verbundprojekt haben Würzburger Forschende ein System entwickelt, das nicht-autorisierte Drohnen abwehren und einfangen kann. Die Abfangjäger arbeiten dabei vollständig autonom.

Drohnen haben sich in den vergangenen Jahren zu vielseitigen Werkzeugen entwickelt. Sie unterstützen Forschungsteams bei Erkundungen oder Vermessungen, werden in der Landwirtschaft oder der Logistik eingesetzt und ermöglichen Filmteams und Fotografen beeindruckende Aufnahmen. Gleichzeitig bergen die unbemannten Flugobjekte aber auch Risiken – etwa, wenn sie in gesperrten Lufträumen auftauchen: bei Veranstaltungen, über Gefängnissen oder in der Nähe von Flughäfen, wo sie den Flugverkehr gefährden können.

Seit 2017 fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Initiative „Forschung für die zivile Sicherheit“ deshalb Projekte, die Schutzmaßnahmen gegen solche unliebsamen Eindringlinge entwickeln. Ein solches wurde kürzlich an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg erfolgreich abgeschlossen.

Ins Netz gegangen

Die Entwicklung begann 2017 mit dem Projekt MIDRAS, das im Sommer 2020 eine Jury verschiedener Sicherheitsbehörden bei einer Evaluation mit Live-Demonstration überzeugte. Im nachfolgenden Leuchtturmprojekt IDAS (Innovatives Drohnenabwehrsystem) entstand aus dem ursprünglichen Konzept ein einsatzfähiger Prototyp.

Bei IDAS entwickelte das Team um Dr. Julian Rothe ein System, das potenziell gefährliche Drohnen abwehren und einfangen kann. Dafür setzen die Forschenden selbst auf Drohnen. Mit einem ausrollbaren Netz versehen, stellt sich die IDAS-Drohne ihren „Artgenossen“ entgegen.

Eine große statt mehrerer Abfangdrohnen

Einige technische Anpassungen nahm das Projektteam dabei in den letzten zwei Jahren vor. „In enger Abstimmung mit den Polizeien als Endanwender haben wir uns für den Einsatz einer größeren Drohne anstatt mehrerer Drohnen im Kooperationsflug entschieden. Diese wird den praktischen Anforderungen besser gerecht“, erklärt Rothe. Er leitete IDAS am Lehrstuhl für Informatik VIII.

Neu an Bord ist außerdem eine eigene Zielerfassung. Diese setzt auf LiDAR-Sensoren, die ein mögliches Zielobjekt detektieren. Anschließend verifiziert eine Kamera mithilfe von KI das Objekt. „So stellen wir sicher, dass es sich auch wirklich um eine Drohne handelt und nicht zum Beispiel um einen Vogel“, so Rothe weiter.

Drohne arbeitet autonom

Pilot oder Pilotin mit Joystick braucht die Abfangdrohne dabei nicht. Lediglich ein Startknopf muss aktiviert werden, wenn etwa die Überwachungssysteme am Flughafen einen möglichen Eindringling erkennen.

Ist dieser im Netz, wird er an einem vorher bestimmten Ort sicher abgesetzt. Laut Julian Rothe ein zentraler Punkt für die späteren Anwender: „Dass die eindringende Drohne sicher eingefangen wird und möglichst unbeschädigt bleibt, war bei dem Projekt ein wichtiger Aspekt. Ermittlungsbehörden können so forensische Analysen vornehmen und Rückschlüsse auf die Steuerer ziehen.“

Potenzial für weitere Forschung

Mit dem erfolgreichen Abschluss von IDAS sollen Forschung und Arbeit mit Drohnen an der Universität Würzburg keinesfalls enden. Noch sei zwar nichts spruchreif, weitere mögliche Projekte würden allerdings vorbereitet.

Kontakt

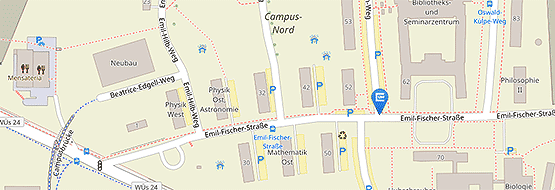

Dr. Julian Rothe, Lehrstuhl für Informatik VIII, Universität Würzburg, Tel: +49 931 31-88353, E-Mail: julian.rothe@uni-wuerzburg.de