Aufruhr oder Freiheitskampf? Ausstellung zum Bauernkrieg

13.05.2025Wie der Bauernkrieg von 1525 über Jahrhunderte politisch instrumentalisiert, ideologisch vereinnahmt und künstlerisch verarbeitet wurde: Das zeigt eine hybride Ausstellung der Uni Würzburg.

Soziale Spannungen prägten den Beginn der frühen Neuzeit. In der Gesellschaft herrschten große Macht- und Rechtsgefälle; gleichzeitig befeuerte Martin Luthers Reformation den Wunsch nach einer religiösen und sozialen Neuordnung.

Besonders groß war die Unzufriedenheit bei Bauern und Bergleuten, aber auch bei Stadtbürgern. Im Frühjahr 1525 kochte die Wut über: Vor allem im südlichen und mittleren Deutschland lehnte sich die Bauernschaft offen gegen die Obrigkeit auf – gegen den Adel, die Klöster, die Kirche.

Ausbau der Macht: die Architektur nach dem Krieg

Bei ihrem Kampf um soziale Gleichheit zerstörten die Aufständischen viele Orte und Symbole der Macht. Darum mussten die Landesherren nach der Niederschlagung der Unruhen viele Bauwerke und Verwaltungsstrukturen wieder aufbauen. So entstanden in den Jahrzehnten nach dem Bauernkrieg zahlreiche Repräsentations- und Wehrbauten, die auch viele unterfränkische Orte bis heute prägen. Das Schloss von Thüngen im Landkreis Main-Spessart oder Schloss Sommerhausen im Landkreis Würzburg sind dafür nur zwei Beispiele.

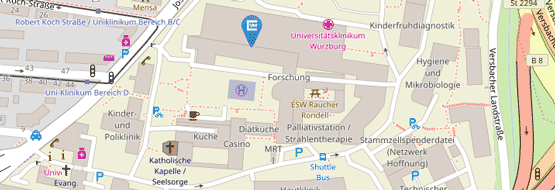

Der Ausbau der Macht – Bauen nach dem Bauernkrieg: Das ist ein Thema, das die hybride Ausstellung „Aufruhr oder Freiheitskampf? Deutungen des ‚Bauernkrieges‘ bis in die Moderne“ aufgreift. Sie ist derzeit im Würzburger Rathaus zu sehen, am 22. Mai 2025 wechselt sie an die Universität. In digitaler Form kann die Ausstellung jederzeit auf den Webseiten der Uni betrachtet werden.

Erarbeitet wurde die Ausstellung von Forschenden des Kollegs „Mittelalter und Frühe Neuzeit“ zusammen mit ihren Studierenden in mehreren Lehrveranstaltungen an der Philosophischen Fakultät. Sie zeigt schlaglichtartig auf, wie der Bauernkrieg bis in die Gegenwart hinein politisch instrumentalisiert, ideologisch vereinnahmt und mit literarischen, bildkünstlerischen und didaktischen Mitteln dargestellt wurde.

Worum es in der Ausstellung geht

Zunächst thematisiert die Ausstellung die Sichtweise damaliger Künstler auf den Bauernstand und gibt Einblicke in die Mentalitätsgeschichte der Zeit um 1525. Es folgen die Auswirkungen des Bauernkriegs auf die Architektur in und um Würzburg.

Weiterhin macht die Ausstellung deutlich, dass die Aufstände auch ein Medienereignis waren: Der im Jahrhundert davor entwickelte Buchdruck machte es möglich, Flugschriften wie die „12 Artikel“, in denen die Bauern ihre Forderungen äußerten, schnell und in hoher Auflage zu verbreiten.

Starken Einfluss hatte der Bauernkrieg auf die Literatur. Ab 1525 entstanden zahlreiche Texte, die zum Teil bis heute das Bild vom Bauernkrieg prägen.

Wegweisend für den Blick der Moderne auf den Krieg sind die Dramen, die ab dem 18. Jahrhundert entstanden. Zu deren Autoren gehören der junge Stürmer und Dränger Johann Wolfgang Goethe, der Naturalist Gerhart Hauptmann und der DDR-Dramatiker Friedrich Wolf. Sie alle stellen mit Götz von Berlichingen, Florian Geyer von Giebelstadt und Thomas Müntzer scheiternde Hauptfiguren des Krieges ins Zentrum ihrer Werke.

Schulwandbilder für die Staatspropaganda

Im 19. Jahrhundert wurde der Bauernkrieg Teil des schulischen Bildungskanons. Nun bestimmte die Politik das Bild, das die jungen Generationen von den Aufständen vorgesetzt bekamen. Zu den einflussreichsten Bildmedien dieser Zeit gehörten Schulwandbilder. Sie erzählten in einem einzigen Bild vom Bauernkrieg und prägten so das Geschichtsbewusstsein ganzer Generationen. Im Nationalsozialismus und in der DDR wurden die Schulwandbilder auch ideologisch-propagandistisch eingesetzt.

Der Krieg in Filmen und auf einer Online-Lernplattform

Zum Schluss beschäftigt sich die Ausstellung mit der Gegenwart: Heute sind es vor allem Filme, Social-Media-Formate, Denkmäler oder Events, die das Bild vom Bauernkrieg prägen.

Thema Film: In der DDR wurden der Bauernkrieg und dessen Akteur Thomas Müntzer ganz im Sinne der Sozialistischen Einheitspartei SED auf Celluloid gebracht. In der Bundesrepublik dagegen fand der Krieg wenig Anklang im Mainstream. Nur zwei Filme aus den Jahren 1975 und 1985 beschäftigen sich damit, ebenso die deutsch-US-amerikanische Koproduktion „Luther“ von 2003. In letzterer taucht der Bauernkrieg aber nur am Rande auf. In diversen Fernsehdokumentationen, allen voran in der ZDF-Reihe TerraX, ist er dagegen bis heute ein Thema.

Einen kritischen Blick wirft die Ausstellung auf eine private Online-Lernplattform für Schülerinnen und Schüler. Die Videos auf der Plattform arbeiten demnach mit Auslassungen und unzulässigen Verkürzungen der historischen Bauernkriegsforschung. Auch den Umgang mit historischen Quellen stuft das Ausstellungteam als unzureichend ein. Sein Fazit: „Die inhaltlichen Lücken und methodischen Schwächen sind aus geschichtsdidaktischer Sicht, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Zielgruppe, sehr problematisch.“

Standorte und Öffnungszeiten

Hier ist die Ausstellung zu sehen; der Eintritt ist jeweils frei:

- 15. April bis 20. Mai 2025 in der Behrhalle des Würzburger Rathauses,

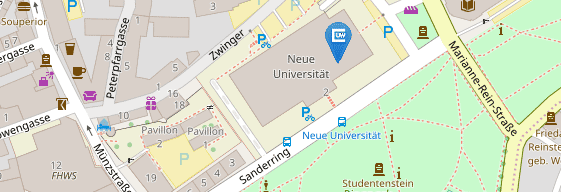

Mo-Do 08:30 bis 16:00 Uhr, Fr 08:30 bis 12:00 Uhr - 22. Mai bis 19. Juni 2025 in der Universität am Sanderring,

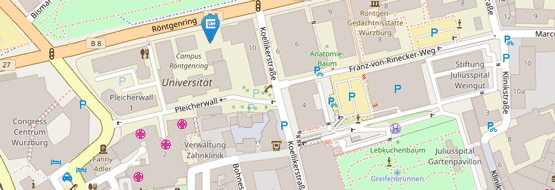

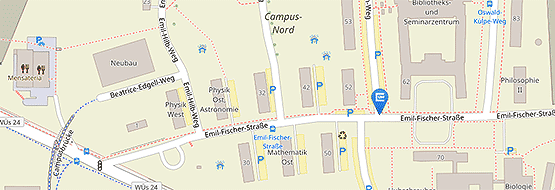

Mo-Fr 08:00 bis 20:00 Uhr - 23. Juni bis 26. Juli 2025 in der Universität am Hubland,

Philosophiegebäude, Bau 4/Bau 5,

Mo-Fr 08:00 bis 20:00 Uhr

Kuratiert wurde die Ausstellung von Professor Joachim Hamm (Germanistik) und Dr. Miriam Montag-Erlwein (Didaktik der Geschichte). Weitere Beiträge stammen von den Professoren Stefan Bürger und Eckhard Leuschner (Kunstgeschichte), Professor Stephan Kraft (Germanistik), Dr. Ina Uphoff (Forschungsstelle Historische Bildmedien) sowie von Studierenden der Philosophischen Fakultät. Die Ausstellung ist ein Beitrag des Kollegs „Mittelalter und Frühe Neuzeit“ zum städtischen Gedenkjahr 1525/2025 und wurde von der Philosophischen Fakultät und von der Sparkassenstiftung gefördert.