Einen Renaissance-Musiker digital wiederbeleben

13.05.2025Der Komponist und Musiktheoretiker Pietro Pontio steht im Mittelpunkt eines neuen Forschungsprojekt. Teams aus Würzburg und Basel arbeiten an einer digitalen Edition seiner theoretischen und didaktischen Werke.

Pietro Pontio (1532-1596) war italienischer Kirchenmusiker, Komponist und Musiktheoretiker. In der breiten Öffentlichkeit ist er heute weitgehend vergessen; die Fachwelt kennt ihn wegen seiner Dialoge zur Musik, in denen auf einzigartige Weise zum Ausdruck kommt, wie Musik kurz vor der Epochenschwelle zum Barock gelernt wurde.

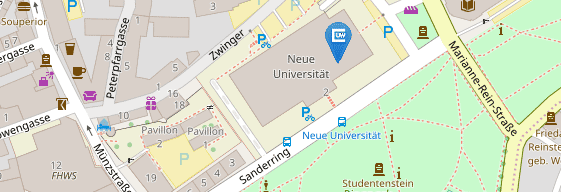

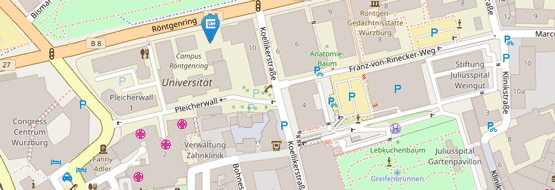

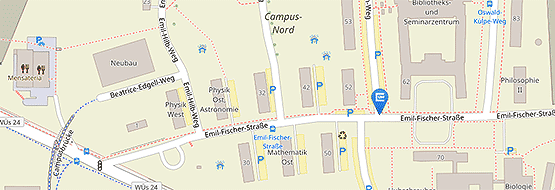

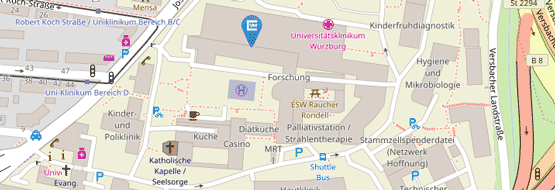

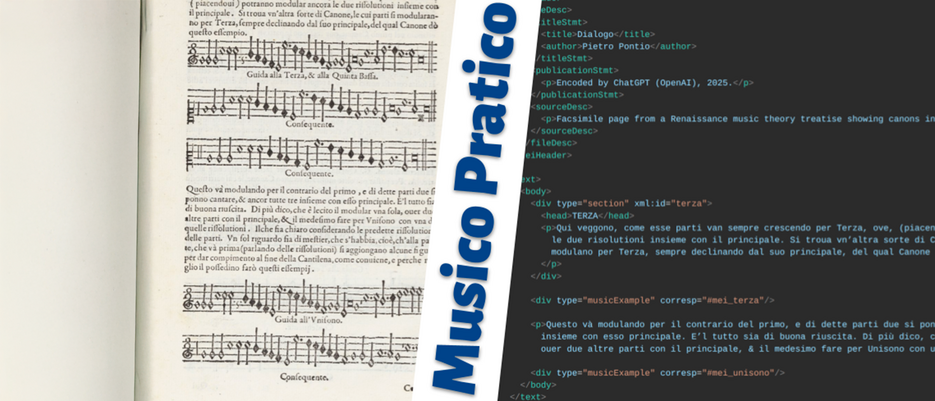

Zwei dieser Abhandlungen stehen jetzt im Blickpunkt eines neuen Forschungsprojekts, das den Namen „Musico Pratico“ trägt. Federführend sind Fabian C. Moss, Juniorprofessor für Digitale Musikphilologie und Musiktheorie an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU), und Johannes Menke, Professor für Historische Satzlehre an der Schola Cantorum Basiliensis (Basel) der Fachhochschule Nordwestschweiz (Windisch).

„Im Projekt übersetzen wir die beiden Traktate vom Altitalienischen ins Deutsche und ins Englische“, so Moss. Im nächsten Schritt erstellen die Wissenschaftler eine digitale Edition, die in der Forschung, der Musikpraxis und -lehre zum Einsatz kommen soll.

Eine moderne Edition durch ein eigenes Tool

Um die Übersetzungen und den Entstehungskontext kümmert sich vor allem das Baseler Team. Für die digitale Umsetzung der Edition zeichnet das Würzburger Team verantwortlich. „In den Abhandlungen finden sich Fließtext und Musiknoten-Zeilen miteinander verwoben. Für beide gibt es jeweils eigene Tools und Formate, aber es gibt keine Standardlösungen, mit denen Schrift und Noten gleichzeitig digitalisiert werden können“, so Moss. Dafür wird er zusammen mit Kolleginnen und Kollegen des Zentrums für Philologie und Digitalität der JMU ein digitales Werkzeug entwickeln.

Als Grundlage für die Edition dienen Digitalisate aus der Bayerischen Staatsbibliothek und der Kollektion „Gallica“ – der digitalen Ausgabe der Französischen Nationalbibliothek. Im Projekt werden die Texte mit umfangreichen Kommentaren zum kulturellen und entstehungsgeschichtlichen Kontext ergänzt, womit sie überhaupt erst in ihrer Tiefe zugänglich werden.

„Zusätzlich bauen wir dort Links ein, wo Pontio Musikstücke anderer Komponisten erwähnt. So leiten wir die Leserinnen und Leser zu genau den Stellen in den Stücken, über die der Musiktheoretiker aus der Renaissance schreibt“, sagt der JMU-Forscher. Es werde aus einer rein schriftlichen Referenz eine akustische Hörprobe.

Das Projekt wird dabei helfen, die beiden Texte Pontios für die heutige Musiktheorie leichter zugänglich zu machen – es beherrschen nur noch wenige Menschen das Altitalienische. Die Theorie in die Musikpraxis umzusetzen, dafür ist Professor Menke in Basel zuständig. Er wird sich intensiv mit den didaktischen Prinzipien Pontios auseinandersetzen und diese für Forschung und Lehre aufbereiten.

Mit an Bord: Führender Pontio-Forscher und Komponist mit YouTube-Kanal

Die beiden Leiter haben es außerdem geschafft, Russel Murray an Bord zu holen: Er ist der weltweit führende Pontio-Forscher und soll mit Vorträgen in Würzburg den Renaissance-Komponisten der Öffentlichkeit näherbringen.

Diesem Ziel schließt sich auch JMU- und Schola Cantorum-Alumnus Elam Rotem an: Er wird auf dem erfolgreichen YouTube-Kanal „Early Music Sources“ – mit rund 114.000 Abonnenten – ein Video zu dem Projekt produzieren und veröffentlichen.

Informationen zum Kanal gibt es auf YouTube.

Förderung und Laufzeit

Das Vorhaben „Musico Pratico: Pietro Pontio’s dialogues in translation, digital evaluation and critical reception“ startet am 1. September 2025 und läuft drei Jahre. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert es mit rund 483.000 Euro, der Schweizerische Nationalfonds mit knapp 654.000 Schweizer Franken. Darin inbegriffen sind zwei Doktoranden-Stellen – eine in Würzburg und eine in Basel.

Kontakt

Fabian C. Moss, Juniorprofessor für Digitale Musikphilologie und Musiktheorie, T. +49 931 31 83693, fabian.moss@uni-wuerzburg.de

Einen Überblick über das Projekt gibt es auf der Webseite von Fabian Moss.