Geschichte

Geschichte kann an der Universität Würzburg mit dem Abschlussziel Bachelor und Master studiert werden. Außerdem steht das Fach im Lehramtsstudium als Unterrichtsfach für Grund-, Mittel-, Realschule sowie Gymnasium und als Didaktikfach für Grundschule, Mittelschule und Lehramt für Sonderpädagogik zu Verfügung.

Daneben gibt es das Bachelor-Nebenfach Historische Grundwissenschaften, das mit allen 120-Punkte-Hauptfächern kombiniert werden kann.

Zudem können Bachelor-Absolventen der Geschichte den Master in Mittelalter und Frühe Neuzeit studieren. Zum Wintersemester 2014/15 wurde außerdem der Masterstudiengang Cultural Landscapes eingeführt.

Aktuelles

Das Bachelorfach Geschichte (in der Ausprägung als 75-Punkte-Fächer im Zwei-Hauptfächer-Studium) kann auch in Teilzeit studiert werden.

Geschichte (Bachelor)

Studiengang | |

| Abschluss/Regelstudienzeit | Bachelor (B. A.) in 6 Semestern bzw. in 12 Semestern (Teilzeit, nur 75-Punkte-Fach) |

| Ausprägungen/ Kombinierbarkeit | 120-Punkte-Hauptfach kombinierbar mit allen 60-Punkte Nebenfächern 75-Punkte-Hauptfach kombinierbar mit allen anderen 75-Punkte-Hauptfächern (Zwei-Hauptfächer-Studium) 60-Punkte-Nebenfach kombinierbar mit allen 120-Punkte-Hauptfächern (Hauptfach/Nebenfach-Studium) |

| Studienbeginn | zu einem Winter- und Sommersemester möglich |

Zulassung/Bewerbung | |

| Zulassungsbeschränkung | keine |

| Eignungsprüfung | keine |

Geschichte (Master)

Studiengang | |

| Abschluss/Regelstudienzeit | Master (M.A.) in 4 Semestern |

| Ausprägungen | 120 Punkte-Einzelfach, nicht mit anderen Fächern kombinierbar 45 Punkte-Hauptfach, kombinierbar mit allen anderen 45-Punkte-Hauptfächern (Zwei-Hauptfächer-Studium) |

| Studienbeginn | zu einem Winter- und Sommersemester möglich |

Zulassung/Bewerbung | |

| Zulassungsbeschränkung | zulassungsfrei, aber fachliche Zugangsvoraussetzungen (Achtung: Bewerbung erforderlich! Infos zu Fristen und Verfahren) |

| Eignungsverfahren | nein |

Geschichte (Staatsexamen)

Studiengang | |

| Abschluss/Regelstudienzeit | Staatsexamen nach 9 Semestern (Lehramt Gymnasium) bzw. nach 7 Semestern (Lehramt Grund-/Mittel-/Realschule) |

| Ausprägungen/ Kombinierbarkeit | Unterrichtsfach für Lehramt Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium; Didaktikfach für Lehramt Grundschule, Mittelschule und Sonderpädagogik, je nach Schulart nur mit bestimmten Fächern kombinierbar (vgl. Infos zum jeweiligen Lehramt) |

| Studienbeginn | zu einem Winter- und Sommersemester möglich (Lehramt Grundschule nur zum Wintersemester) |

Zulassung/Bewerbung | |

| Zulassungsbeschränkung | keine |

Aufgabe der Geschichtswissenschaft ist es, alle überlieferten Zeugnisse der Vergangenheit zu sammeln und mit kritischem Vergleich auf ihren historischen Erkenntniswert hin zu untersuchen, um daraus die geschichtliche Wirklichkeit zu erschließen. Die moderne Geschichtswissenschaft entwickelte sich aus der Einsicht, dass alles, was ist, geschichtlich geworden und geschichtlich vermittelt ist. Historisierung des Wissens und Denkens ist seitdem eine Grundlage, von der aus der Mensch sich selbst und die ihn umgebende Realität versteht. Geschichtswissenschaft fragt nach Ursprung, Zusammenhang und Entwicklung menschlicher Handlungen, Erfahrungen, Denkweisen und vermittelt so Kenntnisse über politische, rechtliche, wirtschaftliche, soziale, religiöse, ideelle, kulturelle Strukturen, Systeme, Ereignisse und Prozesse.

Historische Erkenntnis wird empirisch gewonnen, d.h. sie ist das Ergebnis von Quellenstudien. Das historische Material ( = Geschichtsquellen) als Gegenstand geschichtswissenschaftlicher Forschung umfasst menschliche Überlieferung aller Art, schriftliche und nichtschriftliche: dokumentarische Texte (Urkunden, Akten, Verträge, Korrespondenzen, Steuerregister usw.), erzählende Texte, die Wiedergabe und Auffassungen von Vergangenheit enthalten (Chroniken, Biographien, Memoiren, Reisebeschreibungen u.a.), Gegenstände (Gräber, Straßen, Münzen, Bauwerke, Kunstwerke usw.), Tatsachen (Recht, Namensgut, Sprache, Zeitrechnung usw.). In neuerer Zeit werden die Quellen immer zahlreicher; zu immer größeren Aktenmengen und gedrucktem Material wie Zeitungen, Wirtschaftsberichten, Regierungs- und Parteiprogrammen usw. kommen im 20. Jahrhundert noch Lichtbild, Film, Tonaufnahmen hinzu. Die Geschichtswissenschaft soll alle diese geschichtlich bezeugten Erscheinungen möglichst genau, unvoreingenommen und vollständig festhalten und ihre Zusammenhänge, Bedingtheiten und Wirkungen verständlich machen. Überall ist dabei Echtheit, Entstehungsort und -zeit, Anlass und Urheber, Situationsabhängigkeit, Zusammenhang mit anderen Quellen und Übereinstimmung mit ihnen zu prüfen und der Zeugniswert danach zu beurteilen. Da die Überlieferung nicht selten bruchstückhaft, unzulänglich und nicht immer eindeutig ist, sieht sich der Historiker oft auf Kombinationen und Hypothesen angewiesen.

Die Entwicklung der Geschichtswissenschaft ist durch eine fortschreitende, nicht abgeschlossene und nicht abschließbare Differenzierung und Spezialisierung gekennzeichnet. Es gibt zeitliche Einteilungen (= Epochendisziplinen): Alte, Mittelalterliche, Neuere, Neueste Geschichte, Zeitgeschichte; regionale Differenzierungen ( = Regionaldisziplinen): Landesgeschichte, Osteuropäische Geschichte, Ostasiengeschichte, Angloamerikanische Geschichte, Geschichte der Dritten Welt; systematische Einteilungen (= Sachdisziplinen): Politische Geschichte, Rechts-, Verfassungs-, Wirtschafts-, Sozial-, Religions-, Kirchen-, Geistes-, Kultur-, Technikgeschichte u.a. Die historischen Grundwissenschaften befassen sich mit der Erschließung und vorbereitenden Kritik der Geschichtsquellen: im engeren Sinn gehören dazu die Paläographie (Handschriftenkunde) einschließlich Epigraphik (Inschriftenkunde) und Papyrologie (Papyruskunde), Diplomatik (Urkundenlehre) und Aktenkunde, Chronologie (Lehre von der Zeitrechnung), Genealogie (Geschlechter- und Familienkunde), Sphragistik (Siegelkunde), Heraldik (Wappenkunde) und Numismatik (Münzkunde). Im weiteren Sinn bedient sich die Geschichtswissenschaft auch anderer Fächer als Hilfswissenschaften, der Historischen Geographie, der Sozialwissenschaften u.a.; doch handelt es sich hier um selbständige Wissenschaften, die ihre eigenen Methoden besitzen. Daneben gibt es die Vor- und Frühgeschichte schriftloser Zeiten, die sich deshalb vorrangig der Methoden und Hilfsmittel der Archäologie bedient.

Viele Wissenschaften haben sich historisiert und deshalb historisch orientierte Teilgebiete entwickelt (Theologie, Rechtswissenschaft, Philologien u.a.). Daraus ergibt sich für die Geschichtswissenschaft die Notwendigkeit interdisziplinärer Zusammenarbeit. So arbeiten u.a. seit langem Alte Geschichte, Klassische Philologie, Klassische Archäologie, Ägyptologie und Altorientalistik zusammen. Zahlreiche Forschungsthemen werden unter historischen Aspekten interdisziplinär untersucht, so z.B. die "Stadt- und Dorfgeschichte" von Historikern, Geographen und Soziologen. Indem Geschichtswissenschaft alles als etwas Gewordenes erfasst, erschließt sie den Zugang zu vielen Bereichen wissenschaftlicher Orientierung und zu den Ergebnissen verschiedenster Fächer. Geschichtswissenschaft öffnet auch das Verständnis für die eigene Epoche. Nur von einem persönlichen geschichtlichen Standpunkt aus kann sich der Historiker in andere Formen des Denkens und Handelns, in fremde Zeiten und Kulturen hineinversetzen. Über Vergangenheit kann nur reflektieren, wer sich die Gegenwart bewusst macht.

Das Institut für Geschichte gehört zur Philosophischen Fakultät (Historische, Philologische, Kultur- und Geographische Wissenschaften) der Universität Würzburg.

Es verfügt über folgende Lehrstühle und Professuren:

- Lehrstuhl für Alte Geschichte

- Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte und Historische Grundwissenschaften

- Lehrstuhl für Fränkische Landesgeschichte mit besonderer Berücksichtigung des Mittelalters

- Lehrstuhl für Neuere Geschichte

- Professur für Neuere und Neueste, Bayerische Landesgeschichte

- Lehrstuhl für Neueste Geschichte

- Professur für Neueste Geschichte und Didaktik der Geschichte

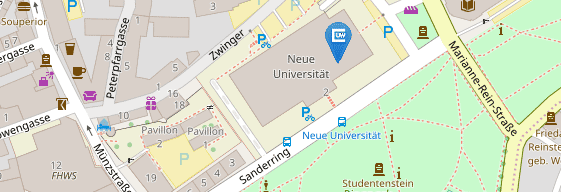

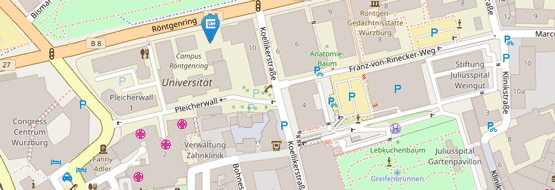

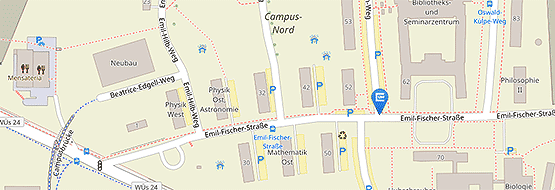

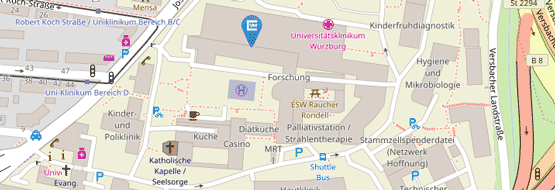

Fast alle Lehrstühle und Professuren des Instituts für Geschichte der Universität Würzburg befinden sich in Bau 7 des Philosophiezentrums auf dem Universitätsgelände Am Hubland. Lediglich der Lehrstuhl für Alte Geschichte ist räumlich vom Institut getrennt und befindet sich im Südflügel der Würzburger Residenz im dritten Obergeschoss.

Alle wichtigen und aktuellen Informationen rund um Forschung und Lehre am Institut für Geschichte finden Sie auf der Homepage des Instituts.

Das Schwarze Brett des Instituts für Geschichte befindet sich gegenüber dem Eingang zur Teilbibliothek Geschichte unmittelbar vor dem Durchgang zu Bau 7. Am Schwarzen Brett finden Sie folgende Informationen:

- Termine und Räume der Lehrveranstaltungen

- Termine von Sprechstunden der Dozenten

- Termine und Ergebnisse der Zwischenprüfung

- Termine und Fristen für das Staatsexamen

- Ankündigung von Vorträgen im Institut

- weitere wichtige Informationen für Studierende

Informieren Sie sich hier regelmäßig!

Informationen zum Studium

Bachelor 120 und 75 ECTS

Vor- und Sprachkenntnisse:

Für die Bachelor-Hauptfächer Geschichte werden Kenntnisse in zwei modernen Fremdsprachen (darunter Englisch) auf dem Niveau B1 des "gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen" sowie gesicherte Kenntnisse in Latein ausdrücklich empfohlen. Dringend empfohlen werden zudem solide historische Grundkenntnisse auf Abiturniveau, die Bereitschaft zu intensiver eigenständiger Lektüre von relevanten Quellen und von wissenschaftlicher Literatur auf der Grundlage einschlägiger Lektürelisten.

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums des Hauptfachs Geschichte verfügen die Studierenden über folgende Kompetenzen:

- historisches Wissen aus allen historischen Epochen, das neben der deutschen auch Aspekte der europäischen Geschichte und der Weltgeschichte ebenso einschließt wie Aspekte der auf einen festen Raum hin konzentriert arbeitenden vergleichende Landesgeschichte

- Methoden und Arbeitstechniken der Geschichtswissenschaft

- die Fähigkeit, das im Studium erworbene Grundwissen dem wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt entsprechend selbständig zu ergänzen

- die kritische Auseinandersetzung sowohl mit historischen Quellen als auch mit den Ergebnissen der historischen Forschung

- rationale Urteilsfähigkeit bei historischen Fragestellungen, die zugleich eine solide weiterführende Allgemeinbildung voraussetzt

- die Fähigkeit, das Wissen um die historische Prägung der Gegenwart als Beitrag zur politischen Bildung und zur politischen Partizipationsfähigkeit in einer demokratischen Gesellschaft vermitteln.

Bachelor 60 ECTS

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums der Geschichte verfügen die Studierenden über folgende Kompetenzen:

- historisches Grundwissen aus allen historischen Epochen, darunter auch Themen der außerdeutschen und der Landesgeschichte

- einen Überblick über die grundlegenden fachlichen Zusammenhänge innerhalb der Geschichtswissenschaft sowie die Verschränkungen des Fachs mit benachbarten Disziplinen

- die Befähigung über historische Inhalte und Probleme sowohl mit Fachkolleginnen und -kollegen als auch mit einer breiteren, historisch interessierten Öffentlichkeit zu kommunizieren

- das Bewusstsein, dass historisches Wissen ein wichtiger Teil der politischen Bildung ist, welches die politische Partizipationsfähigkeit in einer demokratischen Gesellschaft fördert und zu einer kritischen Auseinandersetzung befähigt.

Grundlagen- und Orientierungsprüfung/Kontrollprüfung

In dem hier beschriebenen Studiengang wird eine Grundlagen- und Orientierungsprüfung (GOP) und/oder eine Kontrollprüfung durchgeführt. Das bedeutet, dass zu gewissen Semestergrenzen bestimmte Leistungen erbracht worden sein müssen, damit das Studium fortgesetzt werden kann. Details erfahren Sie in der Einführungsveranstaltung zum Studienbeginn bzw. können Sie im § 5 der Fachspezifischen Bestimmungen nachlesen.

Das Fach Geschichte kann als Einzelfach-Master (120 ECTS) oder im Rahmen eines Zwei-Hauptfach-Studiums (jeweils 45 ECTS) studiert werden. Das Studium der Geschichte versteht sich als wissenschaftlich orientierte Fachausbildung. Es schafft die Grundlage für einen weiteren beruflichen Werdegang in der Wissenschaft oder für höher qualifizierte Tätigkeiten im Bereich der Geschichtsvermittlung. Ein breites Angebot an Lehrveranstaltungen vermittelt Kompetenzen in den verschiedenen historiographischen Teildisziplinen und im Diskurs aktueller geschichtstheoretischer Fragestellungen. Der Studiengang ermöglicht dabei gleichermaßen, das Studium in der ganzen Breite des Faches anzulegen wie durch individuelle Schwerpunktsetzungen ein spezifisches fachliches Profil zu entwickeln. Im Einzelnen werden vermittelt:

- vertiefte Auseinandersetzung mit ausgewählten Themen aus allen historischen Epochen, die neben der deutschen auch Aspekte der europäischen Geschichte und der Weltgeschichte ebenso einschließt wie Aspekte der auf einen festen Raum hin konzentriert arbeitenden vergleichenden Landesgeschichte

- die Befähigung, unter Anwendung der Methoden historischen Arbeitens, historische Forschungsergebnisse zu reflektieren, eigenständig Forschungsprobleme und -desiderate zu erkennen und Lösungen auf der Basis fundierter fachwissenschaftlicher Kenntnisse zu erarbeiten

- die Fähigkeit, das Wissen um die historische Prägung der Gegenwart als Beitrag zur politischen Bildung und zur politischen Partizipationsfähigkeit in einer demokratischen Gesellschaft zu vermitteln

- die für ein sich gegebenenfalls anschließendes Promotionsstudium erforderliche Forschungserfahrung.

Durch die Abschlussarbeit zeigen die Studierenden, dass sie in einem thematisch und zeitlich begrenzten Umfang in der Lage sind, eine Aufgabe aus der Geschichtswissenschaft methodisch und wissenschaftlich selbstständig zu bearbeiten.

Sprachkenntnisse:

Um zum Masterstudium Geschichte zugelassen zu werden, müssen Lateinkenntnisse bereits zum Zeitpunkt der Bewerbung nachgewiesen werden.

Zulassungsvoraussetzungen

Um ein Masterstudium aufnehmen zu können, ist ein erfolgreich absolviertes Erststudium (in der Regel ein Bachelor) Voraussetzung. Außerdem müssen bestimmte fachliche Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sein, d.h. Sie müssen über bestimmte fachliche Kompetenzen in einem gewissen Umfang (ECTS) verfügen. Details über die Bedingungen für den Masterzugang können Sie dem § 4 der Fachspezifischen Bestimmungen entnehmen.

Mittelalter und Frühe Neuzeit (120 ECTS)

Bachelorabsolventen der Geschichte haben die Möglichkeit, den Master-Studiengang Mittelalter und Frühe Neuzeit zu studieren. An dem interdisziplinären Masterprogramm sind elf mediävistische Fachbereiche der Uni Würzburg beteiligt. Die Studierenden können einen Schwerpunktbereich aus sechs Disziplinen wählen und im Wahlpflichtbereich Module aus weiteren Fachbereichen belegen.

Sammlungen - Provenienz - Kulturelles Erbe (120 ECTS)

Der interdisziplinäre MA-Studiengang "Sammlungen - Provenienz - Kulturelles Erbe" der Institute für Kunstgeschichte, Museologie und Geschichte bereitet auf das hierzulande lange vernachlässigte Feld der wissenschaftlich fundierten und zugleich praxisorientierten Sammlungs- und Provenienzforschung vor.

Im Fokus steht dabei die gesellschaftliche Verantwortung gegenüber dem überlieferten materiellen Erbe. Basis dafür ist die Auseinandersetzung mit der Entwicklung, den Zielen und Funktionen von Sammlungen und anderen Wissensspeichern; denn eine Arbeit am Sammlungsobjekt kann nur stattfinden, wenn dieses wissenschaftlich erschlossen, restaurativ bewahrt und angemessen präsentiert wird. Dies schließt quellen- und materialkundliche Methoden zur Erfassung und Bearbeitung sowie Kompetenzen zu ihrer Bewahrung und Konservierung mit ein. Im Themenbereich Provenienzforschung bilden ethische und juristische Fragestellungen einen weiteren Schwerpunkt, die den Umgang, die Aufarbeitung und die Digitalisierung von Kulturgut betreffen.

Informationen zum Studium und zu den Zugangsvoraussetzungen finden sich auf der Infoseite der beteiligten Fachbereiche.

Für das Lehramt an Gymnasien und das Lehramt an Realschulen sind Kombinationen mit Deutsch und Englisch möglich. Beim Lehramt an Gymnasien ist zudem die Kombination mit Französisch und Latein möglich. Geschichte kann außerdem auch als Unterrichtsfach für Lehramt an Grundschulen und Lehramt an Mittelschulen gewählt werden. Darüber hinaus kann Geschichte für alle Schularten als Erweiterungsfach (Drittfach) studiert werden. Im Rahmen der Didaktik einer Fächergruppe der Mittelschule und im Rahmen der Grundschuldidaktik (nur bei Wahl von Deutsch, Mathe, Musik oder Sport als Unterrichtsfach) ist Geschichte als Didaktikfach möglich.

Aufgrund der Kooperation der Fächer Geschichte und Sozialkunde in der gymnasialen Oberstufe in Bayern, ist es empfehlenswert, bei einer Fächerkombination mit Geschichte mit dem Fach Sozialkunde zu erweitern.

Die Regelstudienzeit beträgt beim Lehramt an Gymnasien neun Semester, beim Lehramt an Grundschulen, Mittelschulen und Realschulen sieben Semester. Allgemeine Hinweise zum Aufbau der Lehramtsstudiengänge finden Sie auf den Seiten zum Staatsexamen.

Grundlage für alle Lehramtsstudiengänge in Bayern bildet die Lehramtsprüfungsordnung I (LPO I) des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. Die LPO I regelt die Zulassung und Durchführung der Staatsexamensprüfungen und gibt inhaltliche und formelle Mindestanforderungen für die Lehramtsstudiengänge vor. Die recht freien Vorgaben der LPO I in Bezug auf die Ausgestaltung einzelner Studiengänge werden an der Uni Würzburg durch eine Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für die Lehramtsstudiengänge (LASPO) spezifiziert.

Auf Basis von LPO I und LASPO wurden die einzelnen Lehramtsstudiengänge im Fach Geschichte konzipiert. Dafür wurden für jeden Studiengang Fachspezifische Bestimmungen (FSB) und eine Studienfachbeschreibungen (SFB) entworfen. Die SFBs enthalten unter anderem auch eine Liste aller für den Studiengang relevanten Module, gegliedert in einen Pflichtbereich (alle Module müssen im Laufe des Studiums absolviert werden) und einen Wahlpflichtbereich (eine bestimmte Anzahl an ECTS-Punkten muss erreicht werden). Die Studienfachbeschreibung finden Sie im Anhang der Fachspezifischen Bestimmungen.

Relevante Informationen (Studienverlaufspläne, Studienfachbeschreibungen, etc.) finden Sie auf der Webseite des Instituts.

Sprachkenntnisse:

Für Geschichte auf Lehramt an Gymnasien müssen gesicherte Kenntnisse in Latein und in einer anderen Fremdsprache auf dem Niveau B1 des "Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen" bei der Meldung zur Ersten Staatsprüfung nachgewiesen werden. Bei Geschichte für das Lehramt an Grund-, Mittel- oder Realschulen sind Kenntnisse auf dem Niveau A2 des "Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen" in zwei Fremdsprachen oder Kenntnisse in Latein und Kenntnisse in einer weiteren Fremdsprache auf dem Niveau A2 des "Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen" Zulassungsvoraussetzung zur Ersten Staatsprüfung.

Die geforderten Lateinkenntnisse müssen nicht bei Antritt des Studiums vorliegen, sondern können auch studienbegleitend erworben werden.

Grundlagen- und Orientierungsprüfung/Kontrollprüfung

In den hier beschriebenen Studiengängen wird eine Grundlagen- und Orientierungsprüfung (GOP) und/oder eine Kontrollprüfung durchgeführt. Das bedeutet, dass zu gewissen Semestergrenzen bestimmte Leistungen erbracht worden sein müssen, damit das Studium fortgesetzt werden kann. Details erfahren Sie in der Einführungsveranstaltung zum Studienbeginn bzw. können Sie im § 5 der Fachspezifischen Bestimmungen nachlesen.

Alternativ zur Einschreibung in einen regulären Studiengang ist es in vielen Fächern auch möglich, Modulstudien zu betreiben, also selektiv nur einzelne Module zu absolvieren, um sich wissenschaftlich oder beruflich weiterzubilden oder auch um für ein späteres Studium mit Abschlussziel vorzuarbeiten, da die im Rahmen der Modulstudien abgelegten Prüfungsleistungen anrechenbar sind. Beachten Sie freilich, dass Studierende, die bereits ordentlich in einem oder mehreren Studiengängen an der JMU immatrikuliert sind, keine (gleichzeitigen) Modulstudien betreiben können.

Wer bei der Wahl des Studiengangs noch unsicher ist, kann die Orientierungsstudien nutzen, um weitere Klarheit zu erlangen. Anders als im Modulstudium, welches sich auf ein Fach beschränkt, können hier Module aus verschiedenen Fächern belegt werden, so dass es ohne Druck möglich ist, unterschiedliche Fachkulturen aus eigener Erfahrung kennenzulernen. Wie bei den Modulstudien gilt auch für die Orientierungsstudien, dass bestandene Prüfungsleistungen für ein folgendes Fachstudium anrechenbar sind.

Da nicht alle Fächer Modulstudien anbieten bzw. Module für das Orientierungsstudium beisteuern, prüfen Sie bitte im Vorfeld durch Klick auf die obigen Links das aktuelle Angebot!

Neben dem regulären Studienabschluss können alle Bachelor-Studierende der JMU die Zusatzqualifikation Kulturvermittlung erwerben.

Darüber hinaus gibt es an der Uni Würzburg für Studierende aller Fächer Zertifikatsstudien, die sich mit den Themen "Globale Systeme und Interkulturelle Kompetenz" sowie "Nachhaltigkeit und globale Verantwortung" beschäftigen. Ausführliche Informationen finden sich auf der Webseite des GSiK-Projekts.

Das Zusatzstudium Machtmissbrauch Erkennen und Verhindern richtet sich ebenfalls an Studierende aller Fachbereiche.

Außerdem kann von allen Studierenden der JMU, die sich im Bereich Museumsarbeit professionalisieren wollen, die Zusatzqualifikation Lebenswelten verstehen und kommunizieren. Historisch-anthropologische Expertise für Museen erworben werden.

Ein Angebot für Lehramtsstudierende ist das Zusatzstudium Zertifikat Antisemitismuskritische Bildung für Unterricht und Schule (ZABUS).

Die Promotion besteht aus einer Dissertation, die auf einem begrenzten thematischen Gebiet wesentliche Forschungsergebnisse enthalten muss, und aus einer mündlichen Doktorprüfung, die im Wesentlichen der Verteidigung der Dissertation gleichkommt. Die Promotion richtet sich nach der Promotionsordnung der Philosophischen Fakultät. Für die Promotion wird ein vorhergehender Abschluss der Diplom- oder Magisterprüfung oder eines Masters vorausgesetzt. Neben der Individualpromotion besteht auch die Möglichkeit der Promotion im Rahmen der Würzburger Graduiertenschule.

Organisatorisches rund ums Studium

Prüfungsämter:

Zu Studienbeginn findet am zweiten Vorlesungstag eine Einführungsveranstaltung für Erstsemester statt, in der organisatorische sowie fachliche Informationen gegeben und Fragen geklärt werden. Zeit und Ort entnehmen Sie bitte dem aktuellen Vorlesungsverzeichnis (unter "Einführungsveranstaltungen zum Studienbeginn").

Neben der Einführungsveranstaltung stehen die Assistenten des Instituts in der ersten Semesterwoche zur Fachstudienberatung und zu Bibliotheksführungen zur Verfügung. Die Termine sind dem Schwarzen Brett und der Homepage des Instituts zu entnehmen.

Die Fachschaft Phil. I bietet während des Zeitraums der Immatrikulation individuelle Studienberatungen für Erstsemester im Fachschaftsraum an. Zusätzlich wird ein Erstsemesterwochenende zu Semesterbeginn angeboten. Die genauen Termine und Kontaktdaten sind dem Schwarzen Brett vor dem Fachschaftsraum und der Homepage der Fachschaft zu entnehmen.

Beachten Sie bitte, dass Sie sich frühzeitig (vor Vorlesungsbeginn!) für die Teilnahme an Kursen anmelden müssen. Kümmern Sie sich also rechtzeitig um die Erstellung Ihres Stundenplans! Eine allgemeine Anleitung zur Stundenplanerstellung finden Sie auf der Webseite der Zentralen Studienberatung. Die Studienverlaufspläne geben Auskunft über den Aufbau des Studiums. Beachten Sie bitte: Für den Besuch der Aufbaumodule ist keine festgelegte Reihenfolge vorgeschrieben oder sinnvoll! Die im offiziellen Studienverlaufsplan vorgegebene Reihenfolge stellt also ein willkürlich ausgewähltes Beispiel dar, Sie müssen nicht zwingend mit Alter Geschichte beginnen.

Hilfe bei der Stundenplangestaltung bekommen Sie von den Fachstudienberatern, der Fachschaft und auch der Zentralen Studienberatung.

Weitere nützliche Informationen für Studienanfänger finden Sie auf der Seite des Instituts.

Bachelor/Master:

- Allgemeine Studien und Prüfungsordnung (ASPO) für die Bachelor- und Masterstudiengänge

- Fachspezifische Bestimmungen zur ASPO mit Abschluss Bachelor

- Fachspezifische Bestimmungen zur ASPO mit Abschluss Master

Nach welcher Prüfungsordnung Sie studieren, können Sie WueStudy entnehmen: Mein Studium → Studienplaner. Die Jahreszahl hinter dem Studienfach zeigt die für Sie geltende Version der Fachspezifischen Bestimmungen an.

Lehramt:

Das Lehramtsstudium in Bayern wird durch die Lehramtsprüfungsordnung I (LPO I) geregelt (Fassung vom März 2008 mit Änderungen durch Verordnungen):

Das Studium in Würzburg folgt darüber hinaus der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für die Lehramtsstudiengänge (LASPO). Von Belang sind außerdem die Fachspezifischen Bestimmungen (FSBs) der einzelnen Unterrichts-/Didaktikfächer und der Erziehungswissenschaften sowie die Regelungen in den Ergänzenden Bestimmungen zum "Freien Bereich":

- LASPO

- FSBs

- Freier Bereich (dort unter "Lehramt")

Wenn Sie nicht wissen, welche Version der FSBs für Sie relevant ist, können Sie dies WueStudy entnehmen: Mein Studium → Studienplaner. Die Jahreszahl hinter jedem Studienfach zeigt die für Sie geltende Version der Fachspezifischen Bestimmungen an.

Alle prüfungsrelevanten Themen für das Zweite Staatsexamen regelt die Lehramtsprüfungsordnung II (LPO II):

Berufliche Perspektiven nach dem Studium

Ein Berufsbild des Historikers gibt es nicht; sein Hauptbetätigungsfeld liegt traditionell im Lehramtsbereich. Außerhalb des Schuldienstes und der wissenschaftlichen Arbeit an Hochschulen und Forschungsinstituten bestehen nur in beschränktem Umfang Beschäftigungsmöglichkeiten, die für Historiker typisch sind. Gleichzeitig haben Geschichtswissenschaftler gerade durch ihre breit angelegte Ausbildung eine gute Startposition für verschiedene, mehr oder weniger fachferne Aufgabengebiete, z.B. in den Bereichen

- Archiv, Bibliothek, Dokumentationsstellen

- Erwachsenenbildung

- Medien (Verlage, Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunk, Fernsehen)

- Kultur (Museen, Ausstellungswesen, Kulturvermittlung, Stiftungen, Denkmalpflege, Goetheinstitute, Geschichtsvereine)

- Fachferne Bereiche (Öffentliche Verwaltung, Regionalentwicklung, Unternehmen, Verbände, Politikberatung)

Hier erfordert der Berufseinstieg frühzeitige Orientierung, Hartnäckigkeit, Praktika während des Studiums, Kontaktpflege und den Erwerb von Zusatzqualifikationen (z.B. Computerkenntnisse, Rhetorik).

Nähere Informationen zum Thema Berufsfelder für Historiker finden Sie im Reader Geschichte studiert - und dann?

Das berufliche Profil eines Lehrers bzw. einer Lehrerin ist heute geprägt durch eine Vielzahl von Kompetenzen. So werden solides fachwissenschaftliches Wissen und Kenntnisse um die Vermittlung der fachlichen Inhalte genauso gefordert wie pädagogisches Handeln. Durch die Konzeption der Lehramtsstudiengänge an der Uni Würzburg erhalten Sie die bestmögliche Vorbereitung für diesen facettenreichen Beruf. Das Studium eines Lehramts endet in Bayern mit der Ersten Staatsprüfung. Dieser Abschluss qualifiziert den Absolventen/die Absolventin zum Eintritt in das Referendariat und mit dessen Abschluss (2. Staatsexamen) zum Dienst als Lehrer/Lehrerin.

Des Weiteren bietet der erfolgreiche Abschluss der Ersten Staatsprüfung für ein Lehramt an Gymnasien die Möglichkeit einer Promotion in den studierten Unterrichtsfächern.

Lehrerbedarfsprognosen und weiterführende Informationen zur Tätigkeit als Lehrerin und Lehrer an den verschiedenen Schularten hat das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus zusammen gestellt.

Career Centre der Universität Würzburg

Das Career Centre bietet Ihnen ein breites Veranstaltungs- und Beratungsangebot zur beruflichen Orientierung an.

Lesenswerte Informationen zu möglichen Tätigkeitsbereichen finden Sie auf der Webseite des Career Centre in der Broschüre Berufsfelder für Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler.

Agentur für Arbeit

Die Agentur für Arbeit pflegt eine umfangreiche Datenbank mit Informationen zu beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten.

Weitere Informationen zum Studieren und Leben in Würzburg

Würzburger Online-Interessentest zur Studienfachwahl

Informationsveranstaltungen der Zentralen Studienberatung

Bewerbung und Einschreibung

Studieren mit Kind

Studieren mit Behinderung/chronischer Erkrankung

Informationen für ausländische Studieninteressierte /Information for foreign applicants

BAföG und andere Möglichkeiten derStudienförderung

Wohnmöglichkeiten

Studienstart: Checkliste für Erstsemester,Stundenplan-Hilfe

Informationen zum Auslandsstudium

Hilfe in schwierigen Lebenslagen:Psychotherapeutische Beratung, Sozialberatung, Rechtsberatung

Career Centre

Zentrale Einrichtungen der Universität

Telefon- und Adressverzeichnis

Gesamtliste Studienangebot

Die hier wiedergegebenen Studieninformationen sind sorgfältig erstellt und werden regelmäßig aktualisiert. Dennoch können sie in Ausnahmefällen Fehler enthalten, veraltet sein oder nicht alle Sonderfälle wiedergeben. Bitte sichern Sie sich deshalb insbesondere bei zulassungs- und prüfungskritischen Themen auf den entsprechenden Internetseiten der Universität Würzburg bzw. der rechtsverbindlichen Quelle, im Regelfall der Prüfungsordnung Ihres Studiengangs, ab. Falls Sie eine Ungenauigkeit entdecken, freuen wir uns über einen Hinweis per E-Mail an studienberatung@uni-wuerzburg.de.